t 検定の正規性も残差を調べる:検定の多重性問題

井口豊(生物科学研究所,長野県岡谷市)

最終更新: 2022 年 12 月 31 日

1. はじめに

2 群の母平均の差の検定である t 検定の正規性を調べるのに, 2 群別々に検定して,異なる判断結果に出会ってしまい,困っている学生を見かけたことがある。学生に限らず,研究者でも,そういう事例がありそうだ。

このサイトの表題に,t 検定の正規性も

,と書いたのは,以前,分散分析で同様な問題を扱ったからである。

t 検定は,分散分析で 2 群の平均の差を検定する方法であることも既に述べた。

したがって, t 検定の正規性も残差分析すれば良いのだが,これもあまり知られていない感じである。 GraphPad の統計ソフト Prism の解説を読むと,その状況は日本だけでもないらしい。 Residuals tab: t tests の冒頭に以下のように書かれている。

Many scientists think of residuals as values that are obtained with regression. But the t test is really regression in disguise.

この説明で regression in disguise という表現が,何とも面白い。裏を返せば, t 検定も回帰(分析)なのだが,それに気づかない科学者も多い,ということだろう。

ここでは R を利用して,まず t 検定の残差の正規性を調べる二つの方法を取り上げる。

その上で,群ごとの正規性検定の問題点を説明した

さらに後半では,別のタイプの t 検定の正規性も説明した。

いずれも,統計ソフト R を利用している。2. 群データの中心化によって残差正規性を調べる

t 検定の残差の正規性を調べる基本的方法が,前述の Prism の解説 Residuals tab: t tests にも書かれているように,それぞれの群のデータを中心化(センタリング centering)して, 2 群のデータをまとめて正規性を調べる方法である。

要するに,それぞれの群で,各データから群平均を引いて(減じて),その変換されたデータを両群で一緒にして,正規性を調べるのである。中心化は, R の scale 関数で,分散を変えない設定でも可能である。

以下のような大きさ 20 (n = 20) の標本 A, B で,独立(対応のない) 2 群の t 検定の残差の正規性を, Shapiro-Wilk 正規性検定と Q-Q プロットで調べてみる。

#############

# データ

A<- c(

43, 42, 47, 35, 49, 42, 34, 36, 40, 40,

31, 43, 38, 41, 42, 46, 43, 44, 37, 38

)

B<- c(

62, 60, 56, 55, 59, 63, 61, 56, 57, 57,

53, 58, 60, 64, 67, 60, 67, 60, 66, 66

)

# 定義式による中心化とデータの統合

A1<- A - mean(A)

B1<- B - mean(B)

y1<- c(A1, B1)

# scale 関数による中心化とデータの統合

A2<- scale(A, scale = F)

B2<- scale(B, scale = F)

y2<- c(A2, B2)

# 2 種類の中心化法の比較(同じ結果)

cbind(y1, y2)

# データ y1 利用(y2 も可)

# Shapiro-Wilk 正規性検定

shapiro.test(y1)

# 正規 Q-Q プロット

qqnorm(y1)

qqline(y1, col=2)

################

Shapiro-Wilk 正規性検定の結果は,

p-value = 0.8551

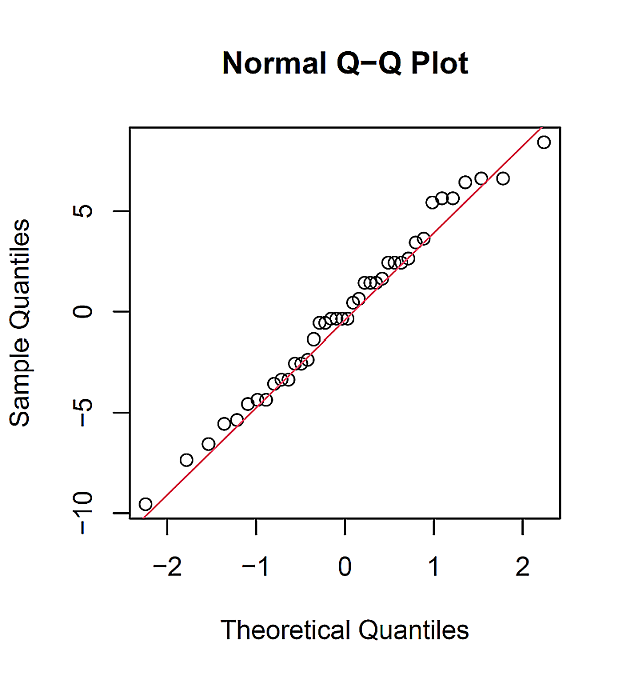

であり, Q-Q プロットは,次の図 1 のようになった。

3. ダミー利用の線型回帰によって残差正規性を調べる

最初に述べたとおり, t 検定は回帰分析と同等であり,同じ線型モデル(linera model)に属する。したがって, R ならば,線型モデル関数 lm を利用して,残差の正規性を調べることができる。

前述の標本 A, B の数値を目的変数 y とし, A, B それぞれに,ダミー変数 x として 0, 1 を割り当て説明変数として,回帰分析を行い,その残差の正規性を, Shapiro-Wilk 正規性検定と Q-Q プロットで調べてみる。

###################

# A, B をダミー変数 0, 1 の説明変数 x とする。

x<- rep(0:1, c(length(A), length(B)))

# A, B の数値データをまとめて,目的変数 y とする。

y<- c(A, B)

# 線型回帰モデル

mod<- lm(y ~ x)

# 回帰残差

resid<- mod$residuals

# Shapiro-Wilk 正規性検定

shapiro.test(resid)

# 正規 Q-Q プロット

qqnorm(resid)

qqline(resid, col=2)

################

結果は省略するが, Shapiro-Wilk 正規性検定も,正規 Q-Q プロットも,先ほどと全く同じ結果となる。

次に,この回帰分析の結果をグラフ化して, A, B の平均の位置も図示する。

##################

# x, y データフレーム

df<- data.frame(x, y)

# サンプル名を付ける

df$sample<- rep(c("A", "B"), c(length(A), length(B)))

# A, B の平均

df.mean<- data.frame(

Mean = c(mean(A), mean(B)),

sample = c("A", "B")

)

# グラフ内の注釈

t.lab = c("Mean A", "Regression line", "Mean B")

x.lab = c(0.5, 0.3, 0.5)

y.lab = c(

mean(A) + 2, (mean(A) + mean(B))/2 + 2, mean(B) + 2

)

# グラフ

library(ggplot2)

g<- ggplot(df, aes(x = x, y = y)) +

geom_point(aes(color = sample, shape = sample), size = 3)+

theme_classic()+ theme(text = element_text(size = 14)) +

geom_smooth(method="lm",se = FALSE, fullrange = FALSE) +

geom_hline(

data = df.mean,

aes(yintercept = Mean, color = sample),

linetype = "dashed", size = 1.2

) +

annotate(

"text", label = t.lab,

x = x.lab, y = y.lab, size = 5)

g

################

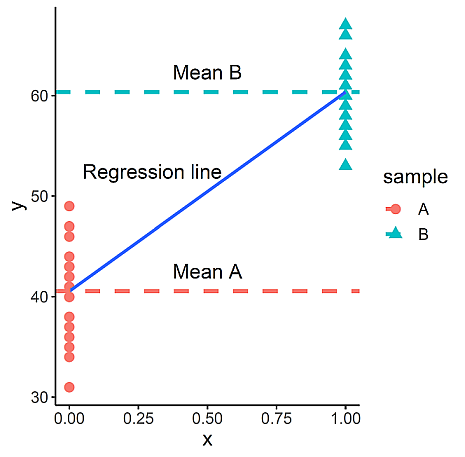

結果は以下の図 2 のようになり, A と B の平均の差が,回帰直線の傾きに相当し, t 検定がダミー変数を用いた回帰分析であることが分かる。

4. 2 群別々に正規性検定することの問題点

2 群別々に正規性検定すると,何が問題なのか?これは,検定の多重性の問題が生じるのである。このことは,分散分析のケースで述べた。

t 検定でも,これは同様である。

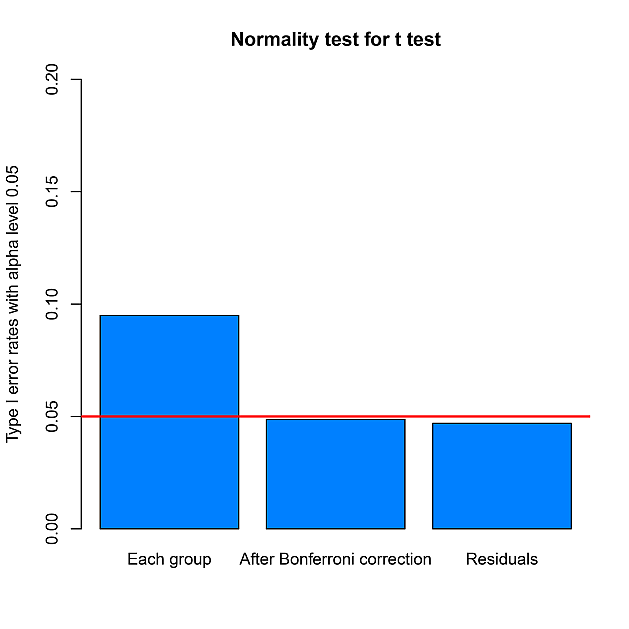

ここでは,両群とも大きさ 10 の標本として,この標本を標準正規母集団から 10 万回繰り返し取り出すシミュレーションをおこなってみる。

その上で, Shapiro-Wilk 正規性検定をおこない,いずれかの群が, 5 %水準 (α = 0.05) で棄却される比率を調べる。すなわち,第一種過誤率 (Type I error rate) を調べる。同様にして,分散分析残差のShapiro-Wilk 正規性検定による棄却率も調べて,両者の結果を比較する。

さらに今回は,両群を別々に正規性検定し,それに Bonferroni 補正した結果も加えた。

以下が, R スクリプトである。

#############

np <- npbon<- npres<- 0

k <- 1e+5

n<- 10

for (i in 1:k) {

# 2 群データ

A<- rnorm(n)

B<- rnorm(n)

# 2 群の統合データ

dat<- c(A, B)

# 群ダミー

group<- rep(0:1, each = n)

# 線型モデル残差

resid<- lm(dat ~ group)$residuals

# 群ごとの正規性検定

p.A<- shapiro.test(A)$p.value

p.B<- shapiro.test(B)$p.value

if (p.A < 0.05 || p.B < 0.05) {

np <- np + 1

}

# 群ごとの正規性検定 Bonferroni 補正

if (p.A < 0.025 || p.B < 0.025) {

npbon <- npbon + 1

}

# 残差の正規性検定

p.res<- shapiro.test(resid)$p.value

if (p.res < 0.05) {

npres <- npres + 1

}

}

# 5% 水準での棄却率

# 群別の正規性検定

npr <- np/k

# 群別の正規性検定 Bonferroni 補正

npbonr <- npbon/k

# 残差の正規性検定

npresr <- npres/k

barplot(

c(npr, npbonr, npresr),

ylim = c(0, 0.2), col = "#0080ff",

main = "Normality test for t test",

names.arg =c(

"Each group",

"After correction",

"Residuals"

),

ylab = "Type I error rates with alpha level 0.05"

)

abline(h = 0.05, col = "red", lwd = 2)

################

結果は,次の図 3 のとおりである。

群ごとに正規性検定すると,正しく棄却されないことが一目瞭然である。 正規分布を有意水準以上に棄却してしまうのである。

したがって,ダミー変数利用の線型モデル,または,群データをセンタリングして全体の残差正規性を調べれば良いのだが,それを理解していないような人も多い。

5. Welch 検定の正規性

ただし,全体の残差正規性の検定で困るのは, Welch 検定を行う場合である。この場合は,群ごとで Bonferroni 補正して検定することになる。最近では,等分散検定せずに, Welch 検定を行うことが標準的な手順となりつつある。これも検定の多重性を回避するためである。

t 検定の正規性検定でも,正規性検定すること自体が,同様な検定の多重性の問題を生ずる。

したがって,正規性検定自体を行わず,ヒストグラムや Q-Q プロットでの確認にとどめる,という手順が推奨されても良い。

6. 対応ある t 検定の正規性

対応ある t 検定は,実質的に 2 群の検定ではなく,対応するデータの差の 1 群検定である。

したがって,その正規性も,対応するデータの差を取って,その検定をする。前述の Prism の解説 Residuals tab: t tests にも同様に書かれている。